据外媒The Information报道, 纳斯达克 交易所计划加强对 上市公司 通过募资购买加密货币行为的 监管 ,要求企业必须获得股东批准,并详细披露购币用途、风险以及对主营业务的影响,否则将面临停牌甚至退市处理。

这一政策风声迅速引发连锁反应,多家涉 crypto 企业股价应声下跌,加密市场短线走低。

数据背后的募资狂潮:154家公司与980亿美元的“购币冲动”

纳斯达克此次出手并非无的放矢。

根据知名投行Architect Partners2025年第三季度发布的研究报告,自2025年1月以来,已有超过154家在美国上市的企业提出或完成募资计划,明确将“购买比特币或其他加密货币”作为资金用途,总募资金额高达980亿美元。这一规模,远远超过此前数年累计仅10家企业、336亿美元的同类募资。

不少企业名义上打着“布局区块链战略”、“财资多元化配置”的旗号,实则企图搭乘加密行情快车。

它们中最常见的做法,是试图成为某一热门代币的“股票代理”——即通过公开市场大量购入某加密货币(如BTC、ETH甚至Meme币),使自家股票成为二级市场投资者间接押注该币种的工具。尤其在牛市环境中,这种策略极易推高股价、制造话题,甚至帮助大股东高位套现。

纳斯达克此次监管升级,正是要遏制这种脱离主业、短期炒作的金融行为。

市场迅速反应:谁在下跌?谁被误读?

市场反应立竿见影。

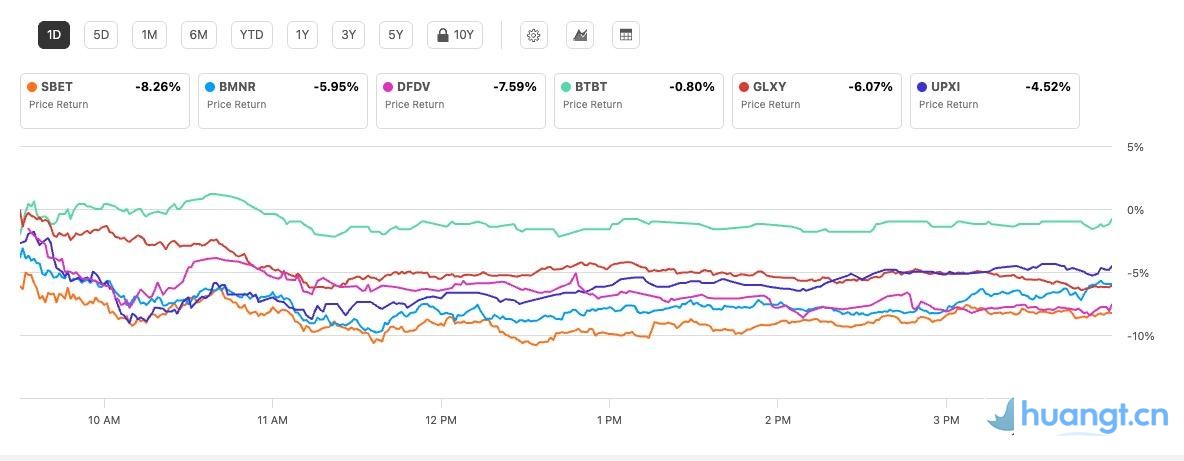

多家业务与加密资产高度关联的公司股价出现显著下跌。截至本文撰写时,MicroStrategy (MSTR) 下跌 2.7%,SharpLink Gaming (SBET) 大跌 8.3%,Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 下跌 6%,Metaplanet (MTPLF) 下跌 6.7%,Mercury Fintech Holding (MFH) 大跌 19%,Kindly MD (NAKA) 下跌 5.2%。

与此同时,加密货币价格也面临抛售压力:比特币在过去 24 小时内下跌 2.1%至 109,300美元附近,以太坊下跌 3.3%至 4300美元。

这些波动背后,不仅是市场对短期利空的自然反应,更代表投资者开始重新评估“ crypto概念股”的真实价值与合规成本。

这些波动背后,不仅是市场对短期利空的自然反应,更代表投资者开始重新评估“ crypto概念股”的真实价值与合规成本。

自特朗普任期以来,美国对加密货币监管持“拥抱”态度,不过联邦机构如SEC(证券交易委员会)和CFTC(商品期货交易委员会)在执法和立法推进上相对滞后。这一宽松环境使得不少企业大胆推进加密资产配置计划,甚至出现一批以“持币”为核心叙事的企业。

然而,随着市场多次出现借加密概念炒作股价、高管套现后股价崩盘的事件,作为一线监管机构的交易所不得不率先行动。纳斯达克此次政策可被视为一种“补位式监管”——在联邦立法尚未体系化落地之前,通过上市规则维持市场秩序和投资者保护。

事实上,这不是纳斯达克第一次在 crypto 领域展现审慎态度。从延迟多家加密矿企上市,到对区块链业务占比过高的公司提出更严信息披露要求,其政策一贯倾向于“防风险优于促创新”。

硬币的两面

批评者则认为,纳斯达克的做法虽有合理性,但存在“过度拦截”的风险。

一些真正试图将区块链技术融入业务底层的企业——例如某些推进供应链金融数字化、尝试Token化资产发行的公司——也可能因新规增加的合规成本而却步。股东审批流程漫长、信息披露复杂,可能导致企业错过市场机会。

此外,严格的管控会推动创新企业转向私募市场、其他国际交易所(如加拿大、新加坡等地),甚至直接通过DAO或Token化结构募资,从而削弱纳斯达克自身的竞争力和美国资本市场的创新活力。

对投资者来说,纳斯达克加强监管是一把双刃剑。从积极角度看,更强的监管能够减少拉高出货等市场操纵行为,抑制纯概念炒作,帮助市场挤出泡沫,保护中小投资者免受信息不对称的伤害。

但从另一面看,在牛市环境中,“融资—购币—股价上涨”这一机制曾经为部分投资者带来显著回报。监管加强后,这类高波动、高收益的机会或将减少。投资者可能需要转向其他工具(如现货比特币ETF、期货ETF、信托产品等)获取加密资产敞口,或者接受一个收益更平稳、但爆发性更弱的市场。

纳斯达克此次决策,很可能成为全球主流交易所的风向标。目前,纽约证券交易所(NYSE)、芝加哥期权交易所(CBOE)等尚未推出类似严厉政策,但它们均在密切观察市场与监管反应。不排除未来形成一套美国乃至全球交易所通用的“企业持币信息披露标准”的可能性。

与此同时,企业也在调整策略。不少公司已开始重组募资方案,将“加密货币投资”包装为“数字财资管理”或“区块链技术建设”项目,以规避直接 scrutiny。律师团队忙于解读新规,股东沟通成本显著上升。

无论结果如何,纳斯达克似乎正在努力平衡两种角色:一方面是创新企业的融资平台,另一方面是市场秩序的维护者。

或许,这场监管实验的真正意义在于:它不再是关于“要不要管”,而是关于“怎样管才既公平又聪明”。加密世界与传统金融的融合已不可逆转,但融合的路径必将充满类似的碰撞与妥协。